【前編】睡眠の質を上げる方法とは?まずは睡眠のメカニズムや睡眠が必要な理由を知ろう!

睡眠不足のデメリットとは?

睡眠は、記憶の定着に効果があるだけではありません。健康にも大きな影響を及ぼします。ここでは、睡眠不足が引き起こすデメリットについてご説明します。

その1:病気の発症リスクの上昇

成人における睡眠不足は生活習慣病や認知症リスクを高め、死亡率を増加させます。また、死亡と心血管疾患の発症リスクと睡眠時間の関係は逆U字型の関係を示しています。

例えば、推奨睡眠時間である7時間を基準とすると、睡眠時間が1時間短くなるごとに1.06倍リスクが高くなり、睡眠時間が1時間長くなるごとに、1.12~1.13倍リスクが高くなります。

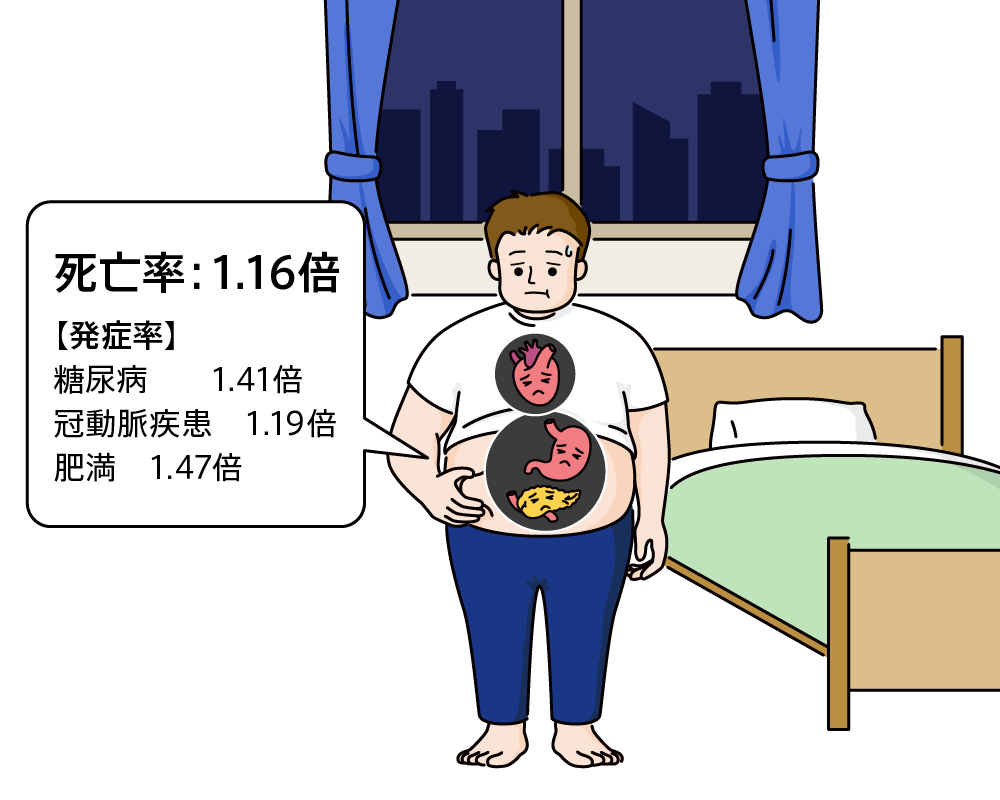

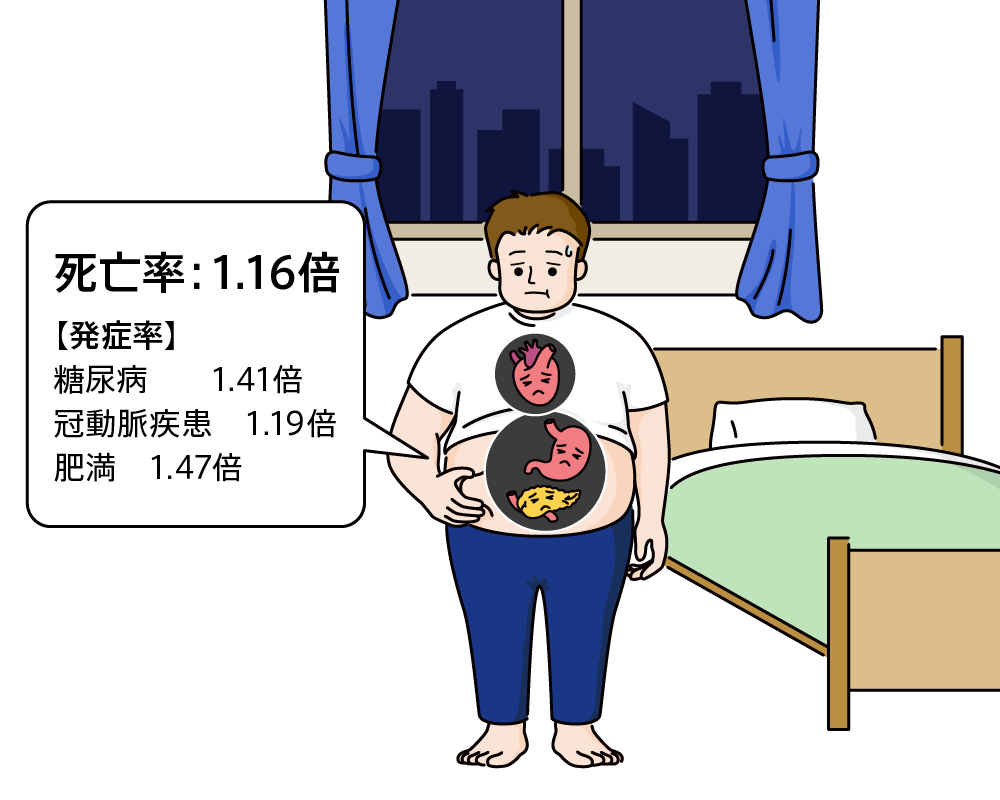

また、2018年に100本以上の論文の睡眠データをまとめた報告では、6時間未満の短時間睡眠は、通常の睡眠時間に比べて、死亡率が1.16倍、疾病発症率は、糖尿病が1.41倍、冠動脈疾患が1.19倍、肥満が1.47倍高くなるとされています。

肥満リスクが高くなることを不思議に思う方もいるかもしれませんが、睡眠不足が続くと、食欲を増加させるホルモン(グレリン)の分泌が増え、食欲を抑えるホルモン(レプチン)の分泌が減ってしまうからとされています。

特に子どもの肥満のリスクは、睡眠不足によって0~2歳で1.4倍、3~8歳で1.57倍、9~11歳で2.23倍、12~18歳で1.3倍高くなります。

その2:認知機能の低下

深い睡眠の「ノンレム睡眠」では、脳脊髄液の循環が多くなることで、アルツハイマー型認知症を引き起こす要因の「アミロイドβ」などの脳の老廃物が洗い流されると言われています。睡眠不足が続くと脳の老廃物が洗い流されず、認知症になるリスクが高まってしまうかもしれません。

特に、7時間睡眠と比較すると6時間未満の睡眠は認知症発症リスクが50歳は1.22倍、60歳は1.37倍高く、中高年における睡眠状況には注意を払う必要があるでしょう。

ただし、50~70歳時点の睡眠時間とその後の認知症発症との関連を調査した報告では、短時間睡眠が認知症リスクの増加に関連する一方、長時間睡眠は関連しないようです。

他には、日中の眠気に襲われる可能性が高くなり、睡眠不足が続くと、脳の前側にある前頭前野の活動が低下し、記憶の保持や整理、情報の取捨選択等に役立つワーキングメモリーが低下しやすくなります。些細な事で過敏に反応し、注意散漫になりやすくもなります。

また、睡眠不足はポジティブな気分を低下させ、気分障害のリスクを1.55倍高めるとされています。

まとめ

前編では、理学療法士の内藤さんに、睡眠の現状や、メカニズム、睡眠不足の原因、デメリットなどについてご紹介いただきました。

睡眠不足の原因に心当たりがある方もいたかもしれませんが、まずは睡眠が健康に欠かせないと知ることで、生活を見直すきっかけになれば幸いです。

中編は、年齢別の最適な睡眠時間や、睡眠の質を高める工夫などについて、生活習慣や日中にできる運動の観点から、同じく理学療法士の小島さんにご紹介いただきます。お楽しみに。

PROFILE

内藤 翼(ないとう つばさ)理学療法士/修士(保健学)

専門分野:脳卒中理学療法

2012年に理学療法士免許を取得。同年、医療法人愛広会 介護老人保健施設 中条愛広苑に入職。2015年から医療法人愛広会 新潟リハビリテーション病院に勤務。

E-mail:hpa08070@gmail.com

PROFILE

小島 翔(こじま しょう)理学療法士/博士(保健学)

専門分野:循環器理学療法学、腎臓リハビリテーション

2018年理学療法士免許取得。その後大学院で2年間研究に従事し、2020年に現職である嬉泉病院に入職、2024年に博士号を取得して現在に至る。 腎臓リハビリテーション指導士。