【後編】パーキンソン病と上手に付き合う~運動と転倒予防のポイント~

-

1

2

パーキンソン病という病気は、誰にでも身近な病気です。パーキンソン病は、進行すると日常生活にも影響を与え転倒リスクが高まると言われており、事前に症状を理解し、対策をすることが大切です。

前編では、パーキンソン病の概要や転倒の要因、症状に対する対策などをお伝えしました。

後編である今回は、転倒予防のための運動やそのポイントなどを理学療法士の近藤先生に伺います。

【特集】パーキンソン病

自宅でできる運動をご紹介!

パーキンソン病は転倒リスクが高いことを前編で教えていただきましたが、転倒予防のために、どのようなことが重要か教えてください。

近藤先生:パーキンソン病の転倒予防には、初期段階から姿勢管理は重要です。パーキンソン病では姿勢が崩れやすく、それにより転倒リスクが高まるためです。また、早期のうちから体力を維持することも転倒予防の重要な要素となります。

転倒予防には、姿勢管理や体力維持が重要なのですね。姿勢管理や体力維持のためのポイントや自宅でできる運動を教えてください。

近藤先生:運動を行う際は、以下の3つのポイントを意識することが大切です。これらのポイントを意識せずに運動を行うと、姿勢の崩れを助長してしまう可能性があります。

- 腹筋運動や腕立て伏せなどの屈筋(曲げる筋肉)を使う運動は控えめにする

- 必要以上に力まない

- 意識的に動作を大きくすることを心がける

運動プログラムとしては、ストレッチ、筋力トレーニング、有酸素運動を組み合わせ、週3回以上の実施が推奨されています。ストレッチは各部位30秒ずつ、心地よい伸張感がある範囲で、特にふくらはぎや太ももの裏側が伸びるようなストレッチを取り入れます。この際、息を止めないように注意が必要です。時間的な制約がある場合でも、ストレッチだけは必ず行うことをお勧めします。

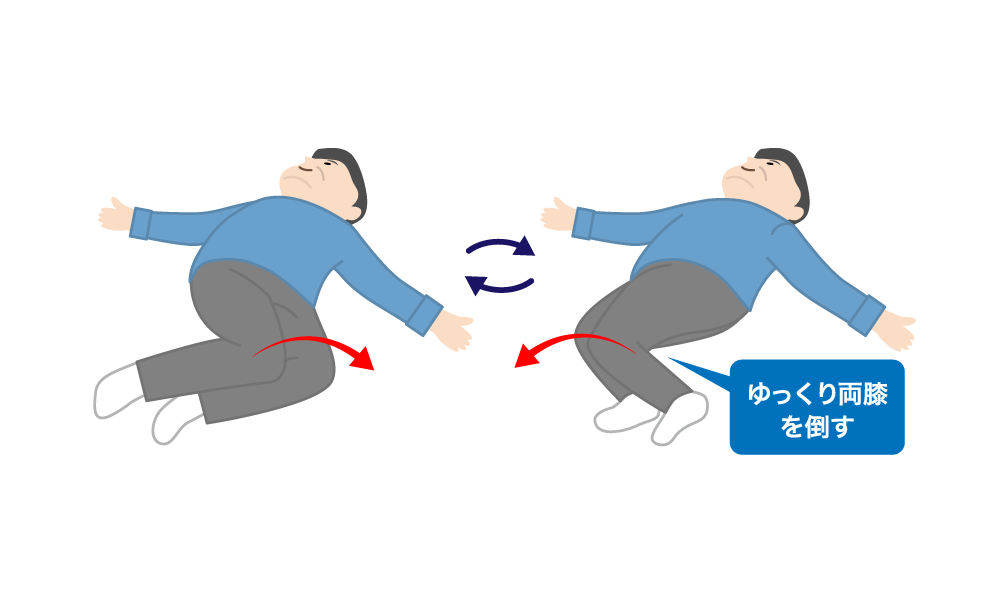

腹筋群を伸ばすストレッチ

- 仰向けになり、両手を横に広げます。

- 両膝は立て、ゆっくりと左右に倒します。

- 脚の重さを利用して、体幹をねじりましょう。

ポイント:気持ちの良い張りを感じる程度で実施しましょう

下半身の裏側を伸ばすストレッチ

- 膝を伸ばし、つま先を上に向けます。

※この時点で脚の裏側が伸びる場合は、この状態でストレッチをしましょう。 - 膝は伸ばした状態で、指先がゆっくりつま先に触れるようにします。

ポイント:息をこらえないように注意しましょう。

お尻の筋力トレーニング

筋力トレーニングは10回を3セット程度行います。特に背筋群の強化を重視し、過度な腹筋運動は控えるようにしましょう。バランスに不安がある場合は、必ず手すりを使用してください。

- 手すりや椅子など支えを利用しながら行います。

膝を伸ばし、脚をゆっくり後ろに挙げます。 - 体幹をねじったりしないように意識しましょう。

ポイント:膝が曲がらないように気を付けましょう。

体幹などを鍛える筋力トレーニング

- 四つ這いになります。

- 右手と左脚を挙げます。

- 左手と右脚に交代しましょう。

ポイント:バランスがとりにくい方は、まずは片脚だけなど少しずつ行いましょう。

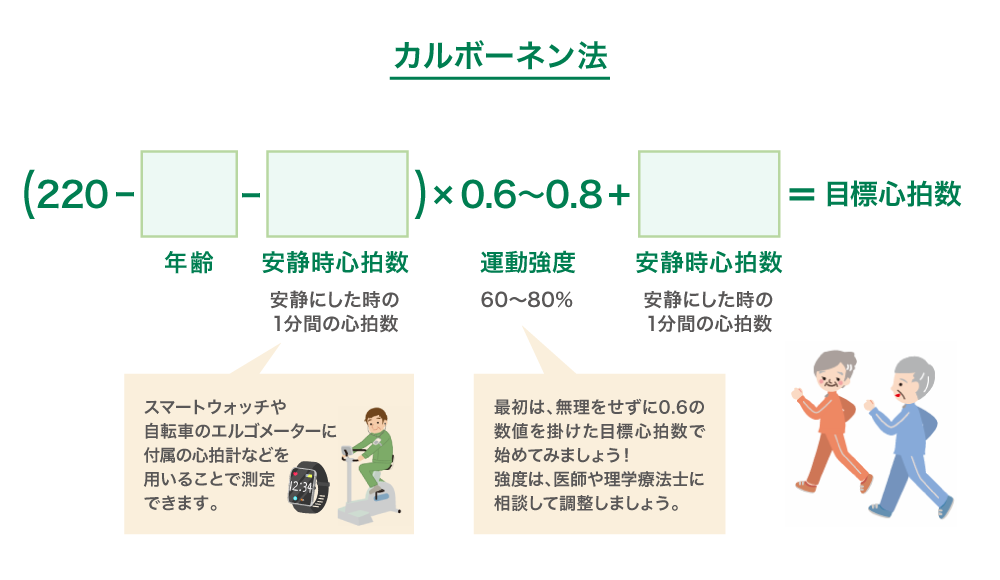

有酸素運動は、ウォーキング、エアロバイク、水泳などから選択し、30分程度実施します。強度は「ややきつい」もしくは軽く汗ばむ程度が適切です。より正確に管理したい場合は、スマートウォッチなどの心拍計を用いてカルボーネン法で算出した目標心拍数を参考にしてみましょう。

例えば、60歳で安静時心拍数が70回/分の方が運動を行う場合、目標心拍数は124-142回/分(運動強度60-80%)となります。一度に運動時間を30分確保できない場合は、合計で30分になるように分割して実施しても構いません。他の種目と異なり、有酸素運動は姿勢管理への直接的な効果は限定的ですが、体力維持と疾患進行予防※1において重要な役割を果たします。

すべての運動に共通して、薬の効果が効いている時間帯に実施することをおすすめします。近年の研究では、日常的に活動的な生活を送る人はパーキンソン病の発症リスクが低いことも報告されています※2。これらの運動を無理のない範囲で継続し、できるだけ活動的な生活を維持することが大切です。

今回ご紹介した以外にも国立精神・神経医療研究センター病院では、動画で運動やポイントなどもご紹介されていますので、ぜひ参考にしてみてください。

さまざまな運動がありますね。ご紹介いただいた運動を続けるためのコツを教えてください。

近藤先生:運動を長く続けるために最も大切なのは習慣化です。

習慣化のために最初に意識したいのが「小さく始める」という考え方です。すでに運動習慣がある方は別として、運動習慣のない方にとって、運動を始めること自体が大きな壁となります。そのため、有酸素運動なら最初は10分だけ、ウォーキングも息が上がるようなペースではなく、ゆっくりとした散歩から始めるなど、まずは取り組みやすい内容から始めましょう。

次に重要なのは、運動を行うタイミングを決めることです。ライフスタイルや個人の好みによって最適な時間帯は異なりますので、まずは自分に合うタイミングを探してみましょう。そして、決めたタイミングで毎日実施することで、生活リズムの一部として定着させていきます。特に効果的なのは、既存の日課と結びつけることです。例えば、「運動をしてから入浴する」「歯磨きの後に運動する」といったように、すでに習慣化している行動の前後に組み込むことで、より自然に習慣として根付きやすくなります。

運動の実施記録をつけることや家族や仲間と一緒に取り組むことも、継続のためのモチベーション維持に役立ちます。これらの工夫を重ねることで、運動は次第に日常生活の一部となり、朝食後の歯磨きのように「やらないと何か物足りない」と感じる習慣へと変化していきます。「明日から頑張ろう」ではなく、今日から一歩を踏み出すことを心がけましょう。

症状日誌の活用や環境整備をして転倒を予防しよう!

自宅での運動のご紹介では、薬の効果が効いている時間帯に実施することをおすすめいただきました。薬の効果が効いているかどうかなど、どのように把握すれば良いでしょうか。

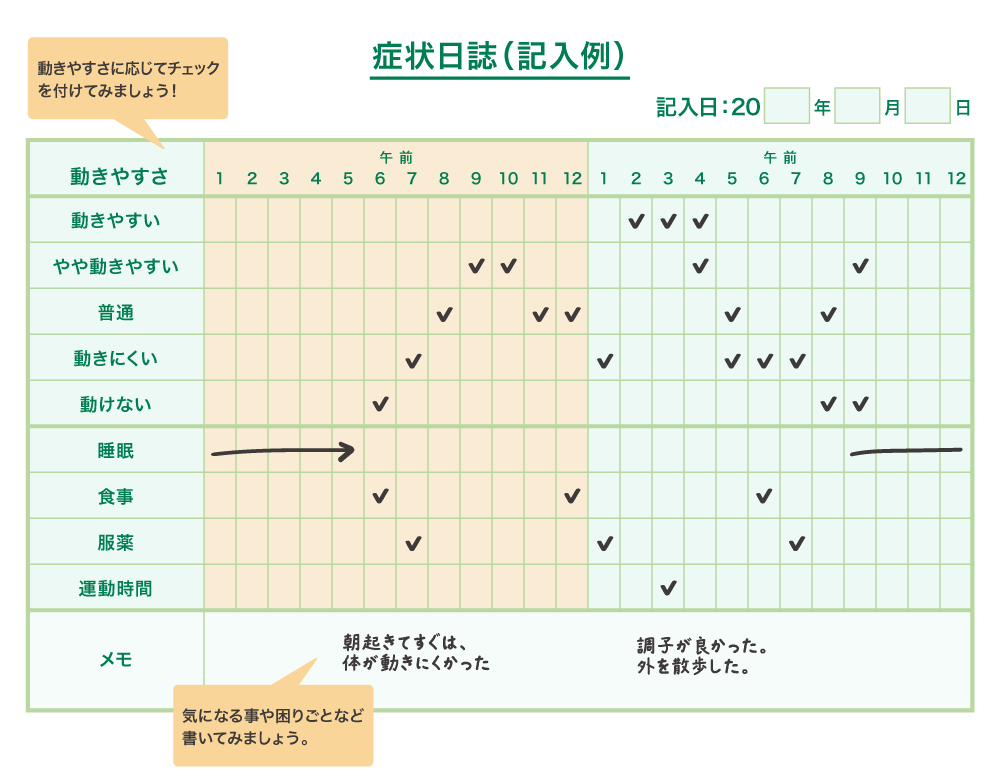

近藤先生:症状日誌を利用するのはいかがでしょうか。1日の症状の変化と薬の効果を時間単位で記録できるツールです。具体的には、動きにくさの程度を5段階程度で評価し、お薬の服用時間とともに記録していきます。これにより、症状が良好な時間帯(オン時)と症状が悪化する時間帯(オフ時)のパターンを把握することができます。

症状日誌

症状日誌 症状日誌を付けることで症状の変化と薬の効果を把握できるのですね。実際、日常生活にはどのように取り入れられるのでしょうか。

近藤先生:症状日誌を継続的につけることで、一日の変動のパターンが明確になります。このパターンを活かして、生活の質を向上させるためのさまざまな工夫ができます。例えば、薬が効いている時間帯(オン時)に合わせて、買い物や散歩などの外出を計画したり、入浴や着替えなどの身の回りの活動を行ったりすることができます。また、体調の良い時間帯に合わせて食事時間を調整することで、より快適に食事を楽しむことができます。

ご家族の方は、症状日誌を見ることで、ご本人の状態の変化をより具体的に理解できるようになります。これにより、適切なタイミングでの声かけや援助が可能となり、より効果的なサポートを提供することができます。

一方で、トイレ動作やそれに伴う移動については、タイミングを調整することが難しい場合が多くあります。このような状況については、主治医やリハビリテーションスタッフと相談し、個別の対策を立てることが重要です。定期的な通院の際には、症状日誌をもとに具体的な症状の変化を医師に伝えることで、より適切な治療調整につなげることもできます。

症状日誌を付けることでご自身もご家族も客観的に症状を把握することができますね。

これまで運動や症状日誌などご紹介いただきましたが、その他に転倒予防として日常生活で工夫できることはありますでしょうか。

近藤先生:転倒予防には、先述した運動に加えて、日常生活での意識的な動作の実施と環境整備が重要となります。

パーキンソン病では、二つの課題を同時に行うことが苦手になります。例えば、歩きながら今日の献立を考えたり、歩きながら会話をしたりすることが該当します。そのため、一つ一つの動作を意識的に行うことや意識的に動作を行えるように動作を分割して行うことが大切です。具体的には、歩くことに集中する(何歩で目的地に行けるか、歩幅をどれぐらいにしようか)、献立を考えてから歩き始める、立ち止まって会話をするなど、動作を区切って実施するよう心がけましょう。

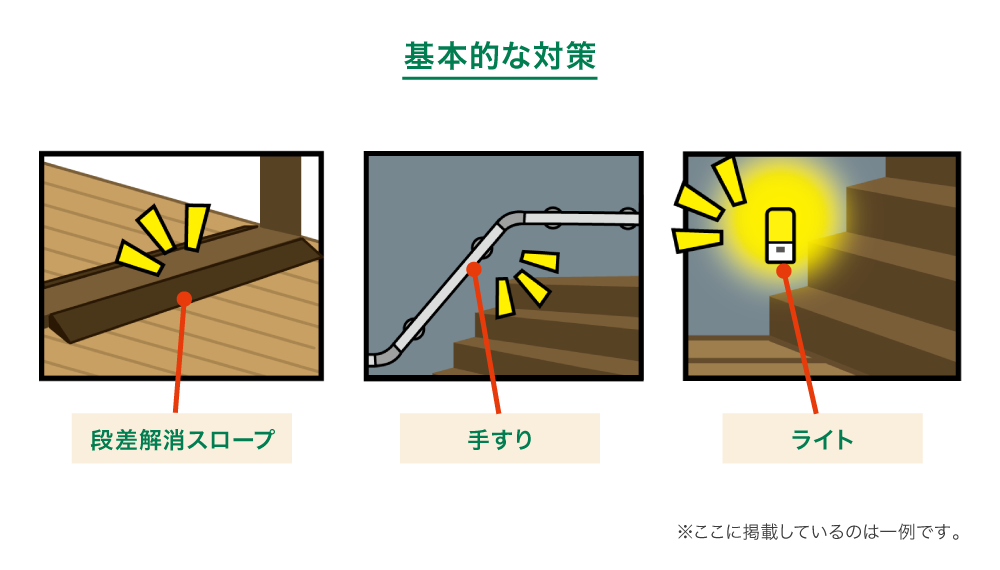

環境整備においては、転倒を予防する環境づくりと、緩衝材の設置など万が一転倒した際の被害を最小限に抑える工夫の両面からのアプローチが必要です。基本的な対策として、手すりの設置、床の段差解消、適切な照明の確保などがあります。ただし、症状や生活環境は個人によって異なるため、安易に設置をするのは避け、リハビリテーションスタッフと相談してください。特に段差に関しては、単に解消するだけでなく、その方の歩行能力によっては、あえて段差を活用することが有効な場合もあります。実際、パーキンソン病の方の中には、段差があることで歩きやすくなる場合もあります。転倒予防の第一歩として、まずは今のうちから生活空間の整理整頓から始めましょう。また、急な動き出しや方向転換、後ろ歩きなど、転倒リスクの高い動作を把握することも重要です。

-

1

2