【前編】転倒を予防していつまでも元気に~転倒と健康の関係~

-

1

2

転倒は家の中、外を問わず起こる可能性があります。厚着で身体を動かしづらくなったり、家にこもる時間が長いことで運動不足になって運動機能や感覚機能が弱まったり、寒さで筋肉が思うように動かなくなったりする冬は、特に転倒事故のリスクが高くなります。また、年齢を重ねるにつれて、転びやすくなり、骨折などのケガをしやすくなります。そして、骨折が原因で寝たきりになってしまうこともあります。

リガクラボでは、転倒と健康の関係、予防のためのトレーニングや生活環境の見直しなどについて、全3回に分けてお話ししていきます。前編では転倒と健康の関係について紹介します。

【特集】転倒を予防していつまでも元気に

転倒は「不健康期間」の原因になる

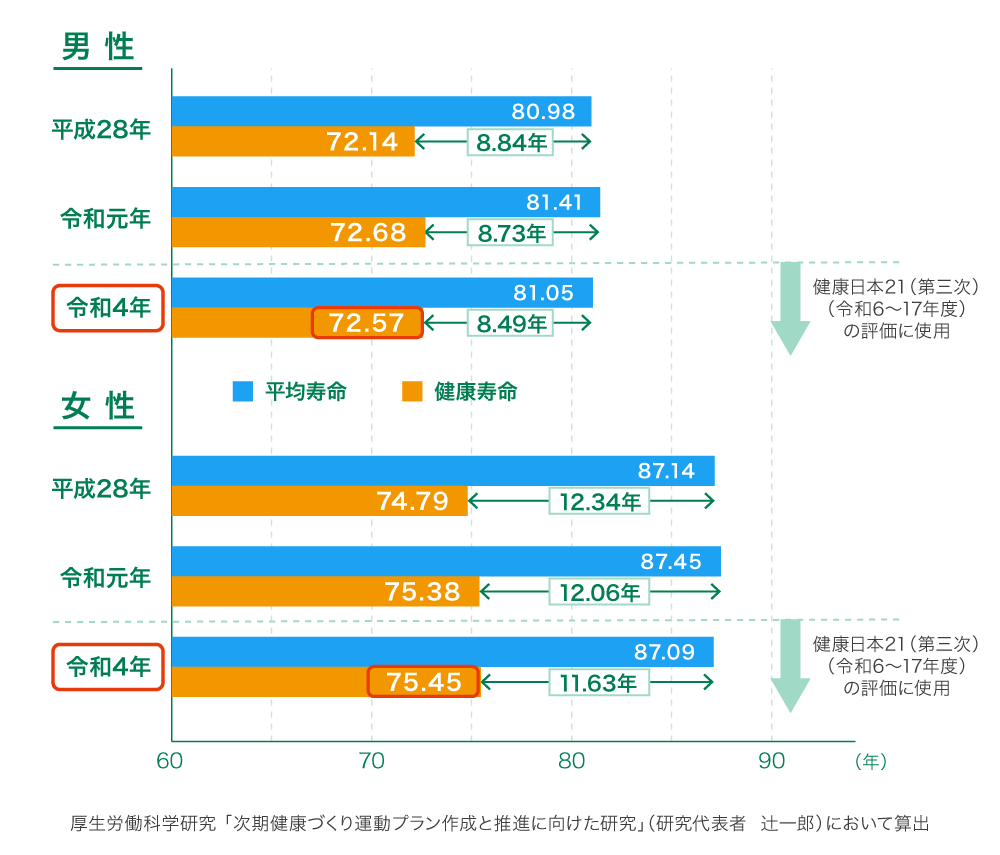

2022年の厚生労働省のデータによると、日本人の平均寿命は男性が81.05年、女性が87.09年と世界屈指の高さを誇っています。しかし、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間「健康寿命」との間には、以前よりは少し縮まったものの、男性で8.49年、女性で11.63年と10年前後の差があります。

この平均寿命と健康寿命の差は「日常生活に制限のある期間」であると言えます。不健康な期間が生じる要因はさまざまですが、転倒による骨折もその一因です。

健康に長生きするために「転倒予防」を心がけよう

転倒は高齢者に特に多く見られ、65歳以上の高齢者の3人に1人は、1年間に1回以上転倒すると言われています(※)。転倒により骨折してしまうと、その後の生活が不自由になったり、寝たきりになったりする危険があります。転倒予防は健康に長生きするために、欠かせません。

※出典:Phelan EA, et al. Ann Intern Med 2018.Kelsey JL, et al. Am J Public Health 2012

転倒・骨折は要介護に関連し、負の循環を生む原因に

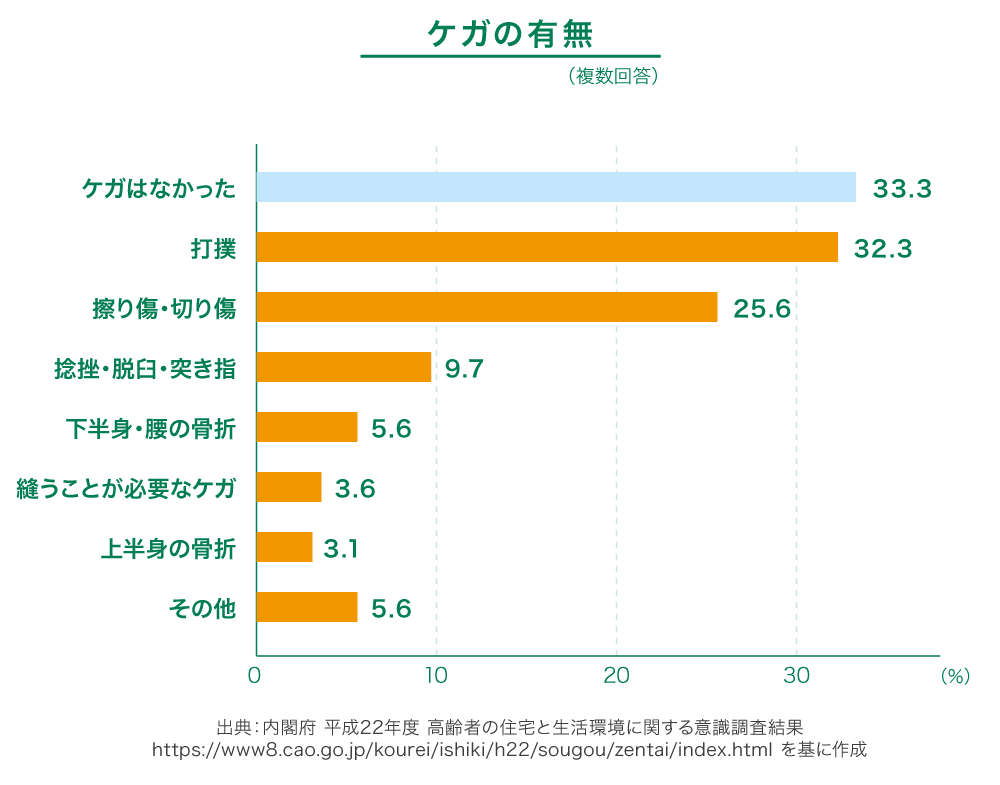

内閣府が2010年に実施した「高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」では、転倒した3人に2人が何らかのケガを負い、そのうち少なくとも12人に1人は骨折したという結果が出ています(1人が複数部位を骨折した可能性を考慮して算出)。

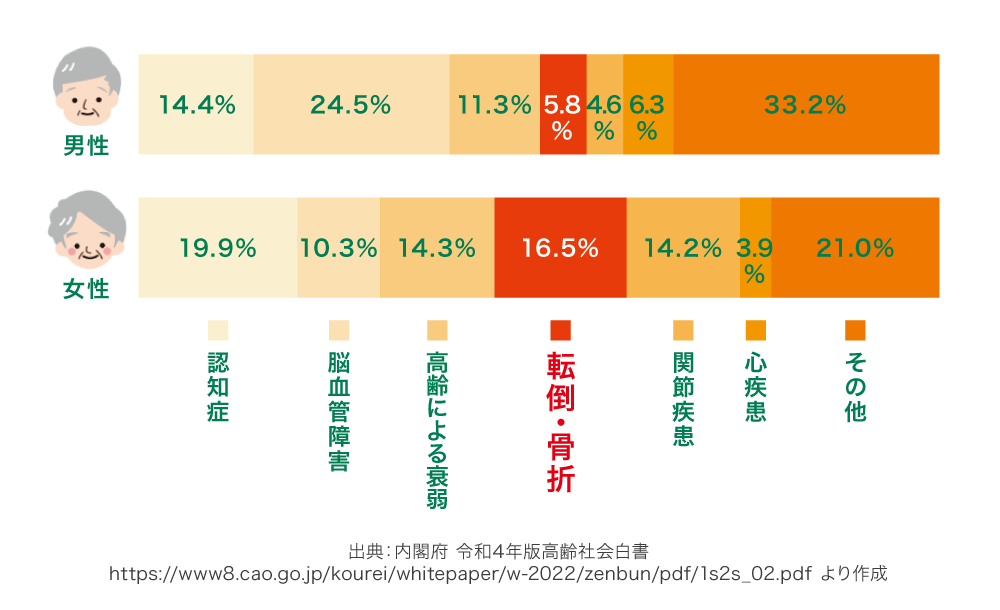

「転倒・骨折」は、主要な要介護要因の一つ

2022年の内閣府の調査によれば、転倒・骨折が主要な要介護要因となる割合は13%で、1位の認知症(18%)、2位の脳血管障害(15%)に次いで多い要因となっています。

さらに転倒・骨折による介護が必要になる割合は、性別によって差があります。男性は5.8%ですが女性は16.5%と3倍近く、女性のほうがより転倒・骨折に対して注意が必要であるといえるでしょう。

転倒から始まる生活の「負の循環」とは

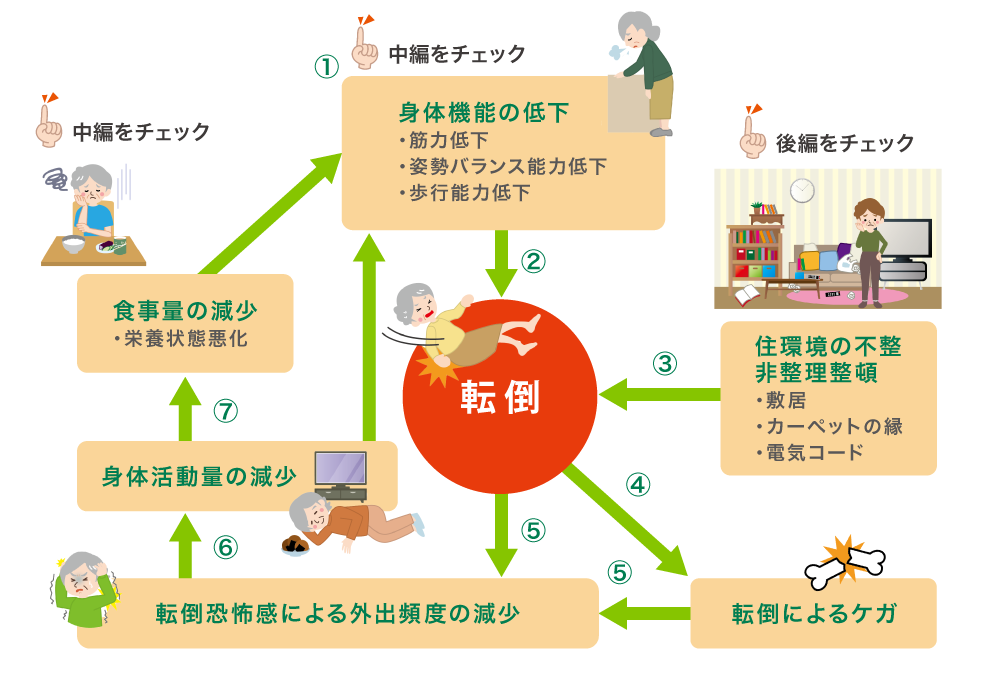

転倒・骨折は直接的に要介護の要因となるだけでなく、生活に様々な困りごとを発生させ、負の循環を生むことになります。

- 加齢変化や疾病の影響により、筋力やバランス能力などの身体機能が低下しやすくなります。

- 身体機能低下は、要介護状態や転倒を引き起こす大きな危険因子となります。

- 身体機能だけでなく、家屋環境も転倒を引き起こす危険因子となります。

- 転倒によって骨折等の外傷を来すことで、要介護状態になる場合があります。

- 要介護状態へとならなくても、転倒の経験、ケガの経験、それに身体機能や家屋環境などの影響により、転倒に対する恐怖心が生じることがあります。

- 転倒に対する恐怖心は、外出頻度の減少へとつながり、身体活動量を大きく減少させることになります。

- 身体活動量の減少は、直接的、または食事量減少などを介して間接的に身体機能の低下を招くことになります。

このように、転倒・骨折をしてしまうと、負の循環に巻き込まれてしまう危険があります。予防するためには、生活環境や日常生活の見直しが必要になります。具体的な対策は次回以降の記事で紹介していきますので、ぜひご覧ください。

※この記事は2025年2月19日時点での情報で作成しています。

-

1

2