【第13回】教えて!初めての在宅介護〜遠方で老老介護をする両親をサポートするには?~

-

1

2

リガクラボの連載「教えて!初めての在宅介護」では、初めての介護への疑問・不安についてお答えするべく、在宅介護に関する情報を紹介しています。

第12回の記事では、理学療法士や作業療法士などが自宅に伺い、在宅でリハビリテーションを受けられる訪問リハビリテーションサービスについてご紹介しました。第13回となる今回は、遠方に住む老老介護の両親の在宅生活を支える介護サービスや、制度についてお話ししていきます。

【連載】教えて!初めての在宅介護

PROFILE

今回の質問者:Tさん (45歳・女性 )

・脳梗塞の後遺症で半身麻痺の父を、高齢の母親が介護している。

・父親は通所系のサービスを利用したがらない。

・Tさんは遠方に住んでいてフルタイムで働いており、両親の家には頻繁に帰省できない。

・父の要介護度:要介護4

Q. 実家で、脳梗塞の後遺症で半身麻痺になった父を、高齢の母が1人で介護しています。父は通所系のサービスを利用したがらず、母がつきっきりで介護している状態です。母の負担が大きくて心配ですが、私は仕事もあるため、なかなか手伝いに行けません。この場合、どのようなサポートができるでしょうか?

A. 遠方にお住まいのご両親の心配をされているのですね。高齢のお母様が介護の負担を一手に担っている状況は、とても不安だと思います。

通所系のサービスを利用しなくても、訪問系のサービスを利用することでお母様の負担を軽減できます。訪問系サービスであれば、自宅で入浴や食事の介助をお願いしたり、医療的ケアを受けたりできます。

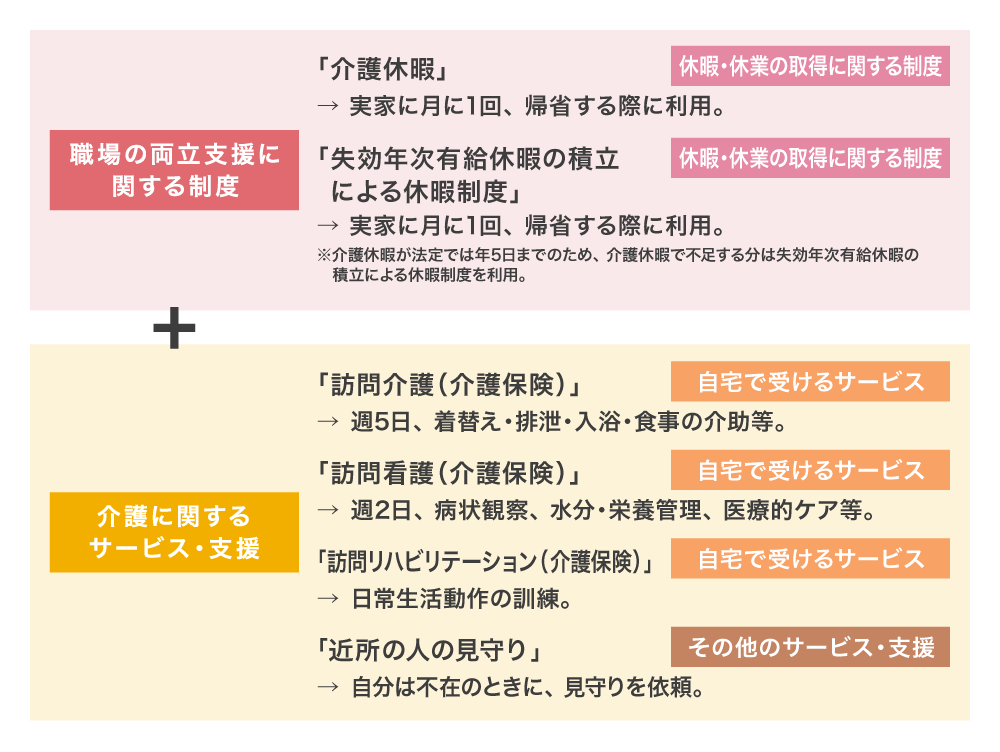

帰省については、職場の休暇制度を活用することでTさんの負担を軽減できます。また、帰省した際に近所の方にご両親を見守ってもらうように声をかけて、有事の際に連絡をもらえるようにお願いしておくとさらに安心です。

Q. 訪問系サービスを利用するのは良い案ですね。具体的にどのようなサービスを組み合わせると良いでしょうか?また、職場の休暇制度はどのように活用すれば良いでしょうか?

A. 訪問系サービスでは、訪問介護や訪問看護、訪問リハビリテーションを組み合わせてみましょう。具体的には、着替えや排せつ、入浴、食事などの介助を受けられる訪問介護を週5日、看護師による症状観察、水分・栄養管理、医療ケアを受けられる訪問看護を週に2日利用するプランがあげられます。これらのサービスに加えて、父親の身体機能の維持・改善に向けて、日常生活動作を練習できる、訪問リハビリテーションを利用すると良いでしょう。

高齢のご両親だけで生活をされている場合、毎日誰かの目が入ることが重要です。訪問系サービスを毎日利用できるようなプランを組むことで、お父様の生活リズムを維持しながら支援を受けられるだけでなく、高齢のお母様の見守りにもなるでしょう。

訪問介護と訪問看護、訪問リハビリテーションの具体的なサービスについて詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。

帰省時に利用できる職場の休暇制度には、「介護休暇」や「失効年次有給休暇の積立制度」などがあげられます。介護休暇とは、介護が必要な家族の世話をするために利用できる休暇制度で、対象家族が1人の場合は、年に5日まで取得できます。

労働基準法の年次有給休暇とは別に取得できますが、有給か無給かは、会社の規定によります。

介護休暇だけでは足りない場合は、失効年次有給休暇の積立制度を活用するのがおすすめです。失効年次有給休暇の積立制度とは、時効によって失効した有給休暇を積み立てて、介護や病気での療養、または不妊治療などの際に利用できる制度のことです。これらの制度を計画的に組み合わせることで、無理なく毎月1回の帰省が可能となります。

ただし、失効年次有給休暇の積立制度については、会社によっては導入していないケースもあるため、事前に勤務先に確認をしてみてください。

出典:平成29年度版「仕事と介護両立のポイント あなたが介護離職しないために」(厚生労働省)

仕事と介護を両立させるための支援制度については、以下の記事で詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

訪問系の介護サービスや職場の休暇制度をうまく活用して、Tさんが遠方のご両親を無理なくサポートできるよう応援しています。

※介護サービスの内容などには地域差があります。

※この記事は2025年5月14日時点での情報で作成しています。

※この記事は、以下、厚生労働省を含む各コンテンツならびに各文献を参考に作成しています。

平成29年度版「仕事と介護両立のポイント あなたが介護離職しないために」(厚生労働省)

不妊治療と仕事との両立のための就業規則 規程例(厚生労働省)

介護休暇について(厚生労働省)

-

1

2